老师和同学们终于再次相见

开学安全第一课

一起来学习安全知识吧!

1.开学前一周如有发热、干咳、乏力、咽痛等症状,要开展抗原或核酸检测,如检测结果确认感染病毒,须如实报告学校,延迟返校。前往学校途中要做好的个人防护,乘坐公共交通工具时全程规范佩戴口罩。新学期进入校园及上课必须全程佩戴口罩。

2.养成良好卫生习惯。勤洗手,打喷嚏时用纸巾遮住口鼻或采用肘臂遮挡等,使用过的纸巾切勿到处丢弃。餐具、毛巾等生活用品单独使用。做好手卫生,有条件时,可随身携带速干手消毒剂揉搓双手。

3.养成良好的作息习惯。保证睡眠充足,劳逸结合,减少久坐,适度运动以增强抵抗力。请注意,刚“阳康”后一个月内的师生不进行剧烈运动。

4.养成良好的饮食习惯。清淡饮食,摄入食物的种类要尽量丰富,均衡营养,减少生食摄入,生吃瓜果要洗净。

5.疫情流行期间减少非必要外出,外出时尽量避免乘坐公共交通,不去人员密集、通风不良的场所,避免参加聚餐等聚集性活动。

1.认真学习安全知识技能,参与学校组织的应急演练和安全教育活动,增强安全意识,提高防范技能。

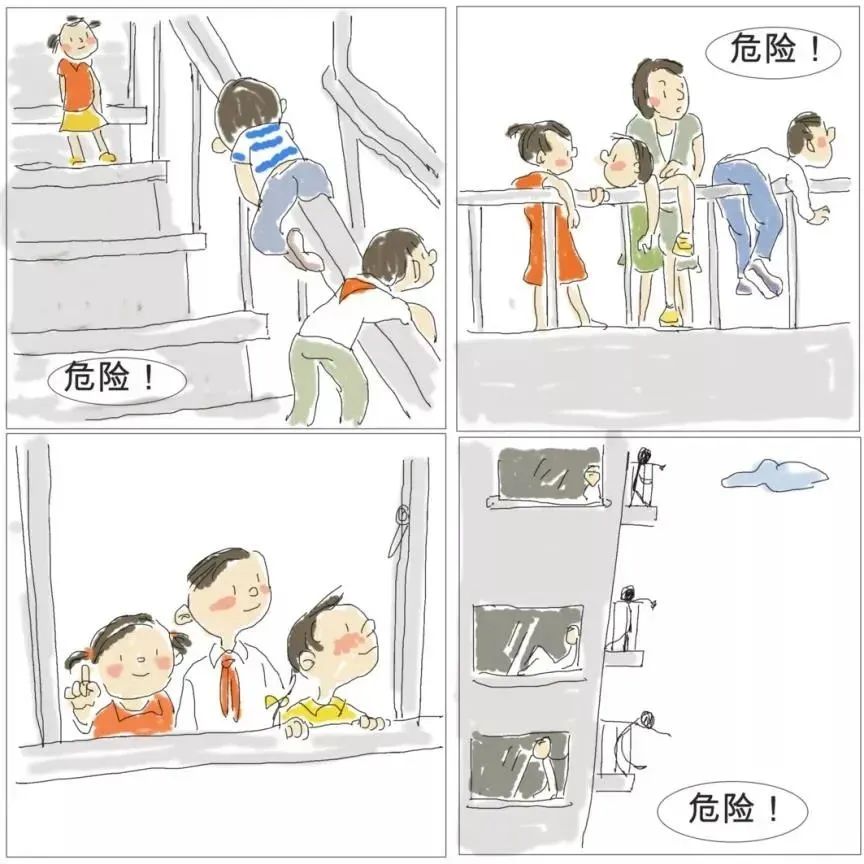

2.上下楼梯、通行楼道要靠右慢行、不推挤,在食堂、礼堂等人多场所不拥挤,讲究秩序,避免踩踏。

3.不攀爬楼梯、走道等区域的护栏设施,不到无护栏的平台玩耍,避免坠落。

4.警惕溺水触电,远离建筑工地等存在安全隐患的场所;远离喷泉池、造景池、池塘等,谨防滑倒或触电;不在变压器周围逗留,更不能攀爬变压器。

5.不要把学校公共设施当成游乐设施,不玩危险性游戏。

6.教室门窗等缝隙会“咬人”,很危险,尤其是在开关门窗时,不要将手指等身体部位放到缝隙处。

1.遵守交规、注意信号灯指示,过马路不追逐打闹、不低头玩手机(警惕“开门杀”),不要在车辆临近时突然横穿。

2.乘坐公交、地铁时不要抢上抢下;乘车时不向窗外招手探头,乘车须抓紧扶手,待车停稳后再下车;不乘坐无牌无证车辆、超载车辆。

3.未满12周岁不能骑车上路,未满16周岁不能骑电动车上路,不在马路中间骑车。

4.不要与机动车抢道,路口要四处观望,确认安全后再通过;不要在机动车道骑行,不要在路上并行骑车。

5.不要在车行道、桥梁、隧道或交通安全设施等处逗留,不要穿越、攀登或跨越隔离设施。

6.警惕汽车盲区。家长应告知孩子汽车在行驶和倒车时的盲区,不让孩子在盲区玩耍、逗留。

7.警惕孩子被遗忘在车内。家长老师离开车前一定要留心查看,在孩子具备一定能力的情况下,教给他们一些求救办法,如按喇叭、打双闪以及拍打车窗等方式引起周围人的注意。

1.不携带火种、易燃易爆物品进入校园。

2.无人教室的电器、照明开关保持关闭。

3.发现教室中的设备出现异常,及时向老师报告。

4.爱护学校的消防器材,比如走廊上的灭火器、疏散指示标志等,确保其完好有用。

火场逃生

1.冷静观察着火方位,确定风向,在火势蔓延前,朝逆风方向快速离开火灾区域;

2.浸湿衣物、被褥等向安全出口方向冲出去,不可乘坐电梯;

3.穿过浓烟逃生时,要尽量使身体贴近地面,并用湿毛巾捂住口鼻;

4.身上着火,千万不要奔跑,可就地打滚或用厚重的衣物压灭火苗;

5.若发现外出逃生线路被封,应立即退回室内,用手电筒、呼叫等方式求救;

6.发生火灾时,千万不要盲目跳楼。

防溺水安全

1.远离校园里的鱼池和盆景,谨防滑倒。

2.更不能擅自到河边、水库、池塘、水井等危险的地方玩耍、滑冰等,到这些地方进行娱乐活动必须有监护人陪同,防止溺水等事故。

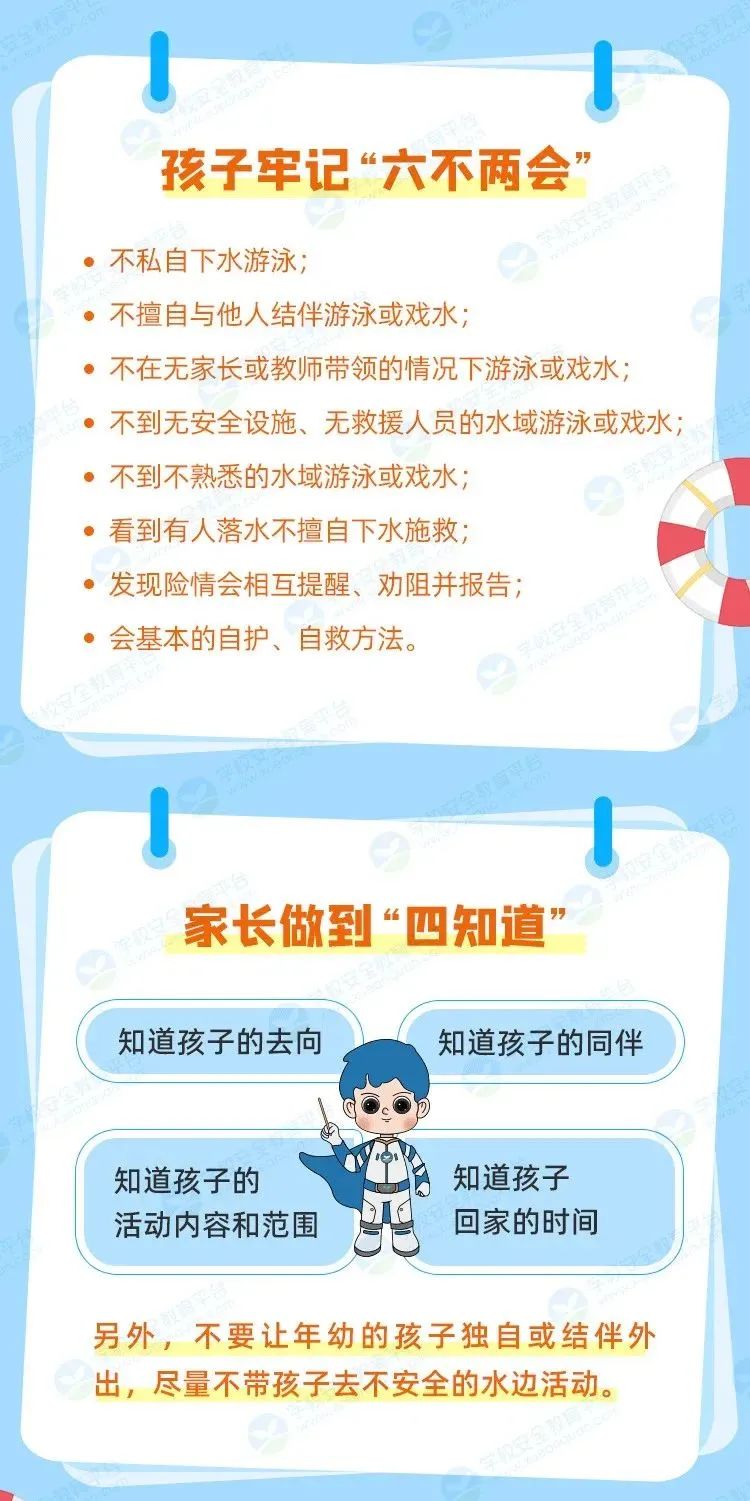

孩子牢记“六不两会”

食品安全关系着孩子的健康成长,如何确保食品安全,一起来学习一下吧!

(一)饮食要做到“三不宜”

不宜过饱:节日期间食品丰富多样化,但活动量少、消化功能差,吃得过饱不仅会加重胃肠道的负担,引起消化不良,还可能造成体重增加,因此,适当节制饮食尤为重要。

不宜过咸:正常人的食盐量,以每日不超过6克为宜。食盐过多会加重肾脏负担,引起浮肿,因此,不宜多吃咸鱼、咸肉等腌制品。

饮食不能乱吃:饮食一定要平衡,否则会造成膳食纤维摄入严重不足,脂肪、蛋白质严重超标等等。

(二)控制零食的摄入

假期期间的饮食不规律似乎已经成为了一种常态,除了正常一日三餐的暴饮暴食,还有数不尽的零食,如果多吃零食会有可能引起营养不良。

平常可以选择一些低脂饼干,脱脂牛奶,燕麦片,杨梅,葡萄干含有的脂肪都是比较低的,低脂肪的食物也不能暴饮暴食,也会导致消化不良,引起肠胃蠕动减弱,导致脂肪储积在体内。

(三)注意食物卫生,保护胃肠

购买预包装食品时应当仔细查看生产日期、保质期、生产厂家等重要信息。拒绝购买过期食品、三无食品、感观性状异常的食品等。

环境整洁、卫生良好,店内悬挂有《餐饮服务许可证》或《食品经营许可证》、监督公示牌公示的脸谱标识为微笑或大笑的餐饮单位;不食用路边、露天流动小摊点提供的食品;不在没有凉菜许可项目的餐饮单位点食凉菜。 在假期期间,一定要注意食物的卫生,生熟案板分开,注意食物有没有过期等等。

(一)什么是学生欺凌?

新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》首次对学生欺凌进行了定义,并进一步明确了学校以及监护人的职责。《中华人民共和国未成年人保护法》修订案指出,学生欺凌,是指发生在学生之间,一方(欺凌者)蓄意或者恶意通过肢体、语言及网络等手段实施欺压、侮辱,造成另一方(被欺凌者)人身伤害、财产损失或者精神损害的行为。

(二)学生欺凌的行为表现有哪些?

教育部发布了《未成年人学校保护规定》。《规定》设计了防治学生欺凌的规则体系:明确学生欺凌的概念,强调主体上的特定性、主观上的故意性、后果上的伤害性,把学生欺凌和校园暴力、学生间正常的嬉闹等区别开来。明确学生欺凌的行为表现,归纳了侵犯身体、侮辱人格、侵犯财产、恶意排斥、网络诽谤或传播隐私等五类欺凌行为。

(三)如何预防学生欺凌与被欺凌?

学生防止欺凌他人“六不”

1.不对他人实施欺凌;

2.不参与对他人实施欺凌;

3.不与社会上不良青少年交往;

4.不加入校内外帮派;

5.不携带使用管制刀具,不抽烟喝酒涉毒;

6.不到歌厅、网吧等易发治安事件场所。

学生防止被欺凌“六不”

1.不怕坏蛋,强大自己内心;

2.不为作恶者隐瞒,勇敢向老师、家长报告,报警;

3.不正面硬扛,不吃眼前亏,被围困会躲避策略;

4.不去易被欺凌的角落、街角等荒僻地方;

5.不挑拨是非、说人坏话,不给人起外号;

6.不做落单人,多交朋友,善待他人。

家长防治欺凌“六不”

1.不给孩子树立遇事争吵、打闹的坏榜样;

2.不忽视孩子异常的言行和精神状态;

3.不忽视孩子的求助信号;

4.不打骂、训斥孩子;

5.不冷落、放任孩子;

6.不教孩子以暴制暴。

教师防治欺凌“六不”

1.不忽视学生异常的言行和精神状态;

2.不忽视学生欺凌暴力的苗头隐患;

3.不因学生家庭、性格、俊丑、贫富、家长职业等区别对待学生;

4.不以成绩来评价学生;

5.不对学生贬低、辱骂;

6.不逃避对欺凌暴力事件的处理。

小学时期是人的行为、性格和智力迅速发展的关键时期。在这一阶段,由于身心变化比较快,加之文化知识及社会经验的不足,小学生很容易产生不健康的心理,导致心理问题或心理疾病。排除小学生认识、情感、意志等方面的障碍,锻炼他们的意志品质,优化他们知、情、意、行等方面的素质,使他们形成良好的品格和健康心理,这是学校,家庭和社会义不容辞的责任。

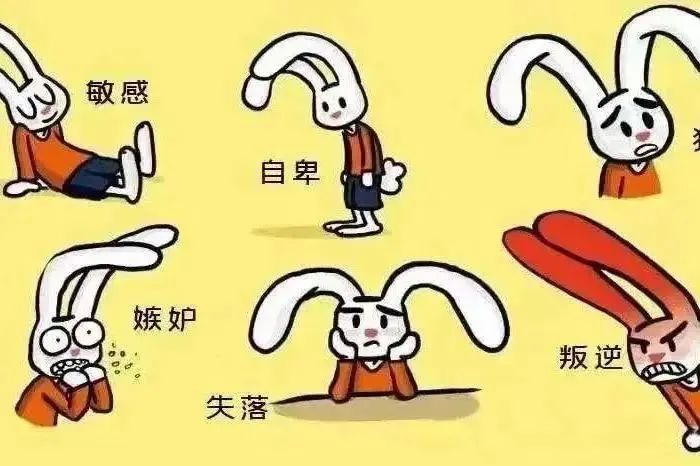

(一)小学生心理问题的主要表现

1.嫉妒:当别人比自己好时,表现出不自然、不舒服甚至怀有敌意,更有甚者竟用打击、中伤手段来发泄内心的嫉妒。

2.狭隘:即斤斤计较,心胸太狭窄,不能容人也不理解别人,对小事也耿耿于怀,爱钻牛角尖。

3.敏感:即神经过敏,多疑,常常把别人无意中的话、不相干的动作当作对自己的轻视或嘲笑,为此而喜怒无常,情绪变化很大。

4.失落:小学生抱有许多的幻想,希望将其变为现实,他们会付出种种努力甚至刻意追求,当这种需求持续得不到满足或部分满足,就产生了失败感。

5.自卑:对自己缺乏信心,以为在各个方面都不如别人,无论是学习上还是在生活中,总把自己看得低人一等,这种自卑严重影响自己的情绪。

6.叛逆:小学生正处于成长过渡期,独立意识和自我意识日益增强,迫切希望摆脱大人的监护。同时,为了表现自己的与众不同,容易对任何事情持批判的态度。

(二)调整情绪的小妙招

呼吸放松法

1.吸气, 缓慢并深深地吸气,约4秒钟使空气充满胸部。呼吸应均匀、舒适而有节奏;

2.抑制呼吸, 把空气吸入后稍加停顿;

3.呼气,要自然而然地,慢慢地把肺底的空气呼出来。注意放松的节拍和速度。

思维转化法

没有最糟糕的事情,只有最糟糕的看法,只要改变糟糕的看法,就能改变糟糕的应对方式,从而取得乐观的结果。在面对压力出现焦虑时,要学会时刻提醒自己,把注意力从消极方面转化到积极有意义的方面来。心情自然会豁然开朗。

能量宣泄法

不良情绪是一种负能量,不能适当地发泄容易影响心身健康。所以,在不良情绪困扰我们的时候,在适当的时机,该哭时应该大哭一场,心烦时可以找爸爸妈妈或者老师同学倾诉和吐槽;情绪低落时,可以唱唱欢快的歌。

音乐调节法

医学表明:多听音乐能调整神经系统的机能,解除肌肉紧张,消除疲劳,改善注意力,增强记忆力、消除抑郁、焦虑、紧张等不良情绪。

版权所有:Copyright 2020 © All Rights Reserved.

新创技术 琼ICP备19003989号-1 文昌市第一小学